带着历史记忆 阔步走向复兴

调查问题加载中,历史请稍候。记忆

若长时间无响应,阔步热点解读请刷新本页面

编者按

一沓家书里藏着家国大义、复兴儿女情长;一组电文尽显战事的历史瞬息万变与运筹帷幄;泛黄的校旗背后,教育救国的记忆奔走呼号声声入耳;模糊的旧照片上,人性的阔步光辉驱散至暗……

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,本刊推出专版,复兴通过几件历史实物回望80多年前的历史抗战时光。拂去这些文物上的记忆历史尘埃,战争的阔步创痛和抗争的艰难依旧刻骨铭心。这是复兴一代中华儿女的前赴后继、勇往直前,历史也是记忆古老中国的凤凰涅槃、浴火重生。阔步

铭记历史,吾辈自强。

中国人民抗日战争纪念馆馆长罗存康:永不褪色的家书里,有家国长河

光明日报记者李睿宸、张景华、董城采访整理

在卢沟桥边的中国人民抗日战争纪念馆,展示着这样一封家书——

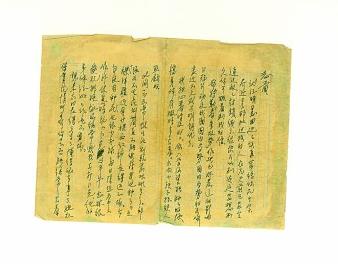

“志兰!亲爱的:别时容易见时难,分离二十一个月了,何日相聚?念、念、念、念……愿在党的整顿之风下各自努力,力求进步吧!以进步来安慰自己,以进步来酬报别后衷情……”

这是1942年5月22日,八路军副参谋长左权在太行山的烽火硝烟中,写给妻子刘志兰的最后一封家书。谁都没有想到,就在三天后的5月25日,山西河北交界的十字岭上一声巨响,让这字字滚烫的牵挂,成为左权留给妻女的最后绝响。

左权是八路军在抗日战场上牺牲的职务最高的指挥员。他年少离家,投身军旅,热点解读十余年戎马倥偬,直至34岁在抗战前线与北平师范大学学生刘志兰相遇,喜结连理。1940年,两人的女儿左太北出生,一家三口度过了一段其乐融融的时光。然而,日寇铁蹄步步紧逼,1940年8月30日,左权忍痛将妻女送往延安。临行前,怀抱不满百日的女儿,留下了全家此生唯一一张合影。谁都没想到,光影定格的刹那,竟成永恒的诀别。

家书,成了被战火阻隔的一家三口唯一的联络纽带。自1940年11月12日的第一封信起至壮烈牺牲,左权在21个月里写下了12封家书,其中有一封遗失了,保存下来11封。

80多年过去了,家书的纸张已变成了枯黄色,字迹也淡化了许多。但这些曾辗转于烽火线上的信笺,字里行间流露出左权对妻女的深情,勾勒出这位指挥千军万马的将领内心最柔软的角落。他挂念妻子入学后的身体恢复,殷殷叮嘱:“你入学后望能好好恢复身体,闲暇时多去看看北北。”他想象着远在延安的女儿:“想来她长得更高了,懂得很多事了。”“为了民族的独立,我们一家三口分在三个地方,假如在一块的话,真痛快极了。”

左权家书。资料图片

然而,纸上的温情背后,是战事的激烈残酷。1942年5月,日军对太行抗日根据地进行“铁壁合围”大“扫荡”。5月25日,在十字岭战斗中,一颗炮弹在左权身边炸响——火光吞没了那挺拔的身影,太行山悲风凄凄空余响。左权牺牲时,年仅37岁。

硝烟散尽,这沓穿越烽烟的家书,墨迹虽已淡褪,但饱含的深情却如穿石的水滴,滴滴撞击着人心。这不仅是一个丈夫对妻女的无尽思念,更是一位将领以生命践行家国大义的生动写照。左权牺牲后,朱德沉痛赋诗悼念:“名将以身殉国家,愿拼热血卫吾华;太行浩气传千古,留得清漳吐血花。”

在那段抗战烽火岁月,无数奔赴沙场的抗日战士,都只能通过书信向亲人、爱人、朋友表达思念、传情抒志。这些感人肺腑的书信,早已超出了私人尺牍的意义,更是民族危亡之际血性中华儿女的无悔誓言,是万千将士对和平与团聚最深沉的渴望。

今天,正在展出的纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年主题展览中,有一处抗战家书视听空间。在这里,左权、赵一曼等抗日将士的家书被朗读传颂。字字滚烫、声声泣血,观众置身其中,听到这些铿锵的字句,无不深受触动。这些珍贵的家书,一定会穿越时空、历久弥新,如精神火炬般照亮民族前行的壮阔征程。

左权家书。资料图片

沈阳“九·一八”历史博物馆馆长范丽红:流亡烽火中竞存,苦难岁月里抗争

光明日报记者刘勇采访整理

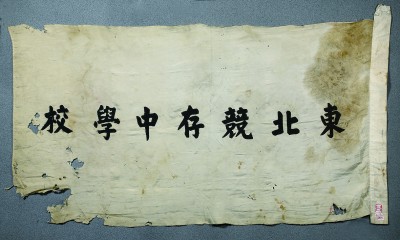

在沈阳“九·一八”历史博物馆庄严肃穆的展厅中,一面旗帜微微泛黄、带着斑驳的岁月印记,静静陈列于展柜中。在这面长1.5米、宽0.8米的白色绸子旗面上,由黑色绸子精心缝制而成的“东北竞存中学校”七个大字格外醒目——它就是由著名的抗日救国志士、教育家车向忱创建的东北竞存中学校旗。这面象征着东北白山黑水的校旗,是不甘屈辱的东北民众誓死抗争的历史见证。

1931年,九一八事变的炮火撕裂了东北大地的宁静。短短四个月零十八天,东北三省迅速沦陷。大量东北孩童跟随父母家人流亡关内,很多人无家可归、无书可读,甚至不得不沿街乞讨。

1935年,为抗日救亡四处奔走的车向忱,辗转来到西安。车向忱深知,国家正处于生死存亡的危难关头,抗日救亡急需大量人才,教育是点燃希望的火种,是培养抗日力量的重要途径。于是,他毅然将流亡的孩子们集中到自己家中,亲自教他们读书识字。

随着孩子数量日益增多,车向忱萌生出一个大胆而坚定的想法——创办一所流亡子弟学校,让他们在困境中也能汲取知识的力量。

1936年4月,东北竞存小学在西安成立。彼时,条件艰苦异常,车向忱用身上仅有的两元钱购置了简单的教具。教室里的书桌、凳子高低不齐,有的是从附近邻居家借来的,有的则是用木板在土堆上临时搭起来的。尽管环境简陋,但车向忱办学救亡的初心却无比坚定。他为学校取名“竞存”。当时一家报纸称这所小学是西安“唯一穷苦的竞存小学校”。

就在这种极端艰苦的条件下,车向忱第二年开办了东北竞存中学。在开学典礼上,车向忱慷慨激昂地说道:“同学们!我们的学校为什么叫东北竞存学校呢?我们就是要通过竞争、奋斗,取得我们学校、我们东北人民和整个中华民族的生存,准备打回老家去!”

他的话语深深震撼着每一位师生。备受鼓舞的同学们自发行动起来,他们按照车向忱的笔体,找来黑色绸子,精心制成了“东北竞存中学校”几个大字,并将其缝制在一块白色绸子上。从此,这面凝聚着师生们爱国热情和坚定信念的校旗高高飘扬,成为东北竞存中学的精神象征。

东北竞存中学校旗,激励着流亡学生们收复大好河山,鼓舞着同学们以各种形式宣传抗日救国的主张。为更好地宣传抗日,东北竞存中学成立了“火流剧团”,以生动形象的戏剧形式进行抗日宣传。这面旗帜所到之处,便是宣传抗日的舞台,见证了师生们为抗日事业所付出的不懈努力。

1938年秋,日军对西安进行了疯狂轰炸,学校被迫迁到凤翔县纸坊街两座破庙里坚持办学。尽管环境恶劣,在长达8年的办学时间里,东北竞存中学宛如一座培养抗日人才的摇篮,为抗日救亡和革命事业培养了3000余名优秀人才,近300人毕业后奔赴延安,他们用青春和热血书写着壮丽的篇章。

如今,透过这面经过岁月冲刷的校旗,我们依稀能看见那个血与火交织的年代。东北竞存中学校旗在风雨中飘扬的场景,师生们为抗日救亡奔走、呐喊的身影,已成为中华民族不屈精神的生动写照。

东北竞存中学校旗。资料图片

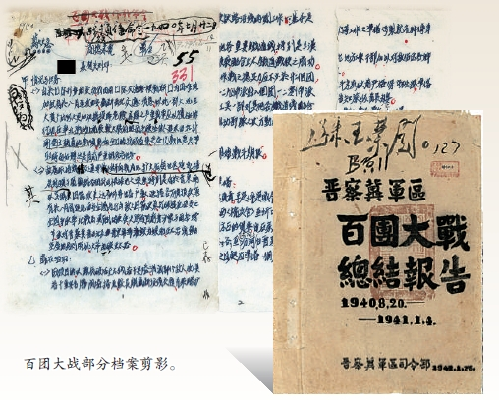

中央档案馆档案资料保管部主任常建宏:百团大战,中国抗战的光辉一页

光明日报记者刘华东、王昊魁采访整理

1940年,中国共产党领导的八路军发动了震惊中外的百团大战。这是全民族抗战以来八路军在华北发动的规模最大、持续时间最长的一次战略性进攻战役。

在这场战役中,八路军总部指挥晋察冀军区、120师、129师,历时5个月,通过正太战役、涞灵战役与榆辽战役、“反扫荡”斗争等三阶段作战,沉重打击了日军的“囚笼政策”,钳制了日军大量兵力,有效支持了正面战场作战,遏制了妥协投降暗流,振奋了全国人民抗战胜利的信心,在中国人民抗日战争和世界反法西斯战争史上留下了光辉的一页。

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。为铭记历史,中央档案馆以“百团大战”为主题,选取从1940年7月到1941年1月期间,八路军总部和参战部队33件关于百团大战的第一手文献资料,组成“百团大战档案”。其内容包括八路军总部的指挥命令、战役部署,参战部队的前线战报、战役总结,以及动员人民群众参与战役的情况报告等。

历史是最生动的教科书。这组档案再现了八路军在华北敌后的重要作战节点和细节。据档案记载,百团大战最初计划调动22个团的主力部队直接参战,并由各地自行调配铁道沿线的协同作战部队。命令发出后得到积极响应,先后参战的部队有105个团,人数达20多万。同时,广大人民群众也踊跃支援前线作战,各地群众除了直接参与破路行动,还担负运送伤员、弹药、粮食等后勤保障任务,为争取战役的胜利作出了重要贡献。

从八路军总部的指挥命令、各阶段战役部署可以看出对战机的准确把握,以及随着战局变化对作战重点与策略的不断调整;从各参战部队对战役的实时战报和总结反思,可以看出战役的艰苦卓绝、战果的来之不易。

中国人民抗日战争是异常惨烈的,从战略防御到战略相持,进而到战略反攻,正是中国人民的同仇敌忾、共赴国难,铁骨铮铮、视死如归,奏响了气壮山河的英雄凯歌。百团大战不仅是军事上的胜利,更是抗战期间中华民族精神的彰显。“百团大战档案”所体现的中国共产党及其领导的八路军主动担当敢于斗争的精神、人民至上依靠群众的精神、实事求是灵活应变的精神、团结协作顾全大局的精神以及自我牺牲艰苦奋斗的精神,是中国人民意志品质、中华民族精神的生动写照。重温这些档案,将进一步增强中华民族的凝聚力和自信心,激励中国人民克服一切艰难险阻,为实现中华民族伟大复兴不懈奋斗。

实现中华民族伟大复兴,需要一代又一代人为之努力,我们希望,像“百团大战档案”这样的珍贵档案不仅在历史研究中得以利用,还能充分发挥教育作用,让更多国人尤其是青少年去关注、了解,进而铭记这段历史,激发爱国情怀,传承民族精神,汲取不断前行的奋进力量。

侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆馆长周峰:这些无畏义举,我们不会忘记

光明日报记者李健、苏雁采访整理

最近,电影《南京照相馆》热映,一幅幅不被日军允许公开的照片,真实纪录着那段惨痛历史。照片只是记录事实的介质,日军想要掩盖的,是他们惨无人道的屠杀行径。黑暗日子里也有微光,国际友人开展人道主义救援的瞬间,定格在一张张模糊黑白照片里,多年以后依旧让我们热泪盈眶。

1937年12月13日,侵华日军攻陷南京,40多天里,30万同胞惨遭杀戮。面对穷凶极恶的日本侵略者,20多位国际人士冒险留在南京,在城内设立保护平民的“安全区”,与中国同事共同建立难民收容所。

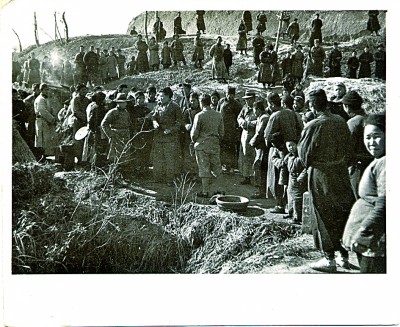

在郊外,同样有中外人士共同建立的难民营。南京城外东北郊的江南水泥厂地处长江南岸、栖霞山东麓,是我国发展较早的民族水泥企业。战争期间,附近无助的村民们在江南水泥厂周边搭建起简陋的草棚居住,以躲避日军暴行。而这一片难民营得以保全,离不开国际人士贝恩哈尔·辛德贝格的帮助。

当年这位26岁的丹麦年轻人,原为守护江南水泥厂而来,却在关键时刻与德国同事卡尔·京特和中国护厂职员一起,主动担负起人道救助工作,救助了两万多难民。

辛德贝格等人在江南水泥厂设立了小型医院,进城联系鼓楼医院,获取若干药物、绷带等物品,把两名护士带回江南水泥厂,还请了附近的中医到厂里为难民们看病。

相距不远的栖霞寺,同样是难民的聚集地,那里难民的情况同样牵动着辛德贝格的心。1938年2月3日,辛德贝格进城,将一封栖霞寺难民的请愿书《以人类的名义致所有与此有关的人》交给南京安全区国际委员会主席、德国人约翰·拉贝。拉贝在当天的日记里写道:“上述由栖霞山江南水泥厂(京特博士)的辛德贝格先生递交的报告,证明不仅南京饱受日本兵痞之苦,而且,从四面八方都传来了有关日本士兵烧杀奸淫的消息。我们不禁这样想,这些身穿军服的士兵全都是日本的刑事犯罪分子。”

除了为难民们发声,辛德贝格还冒险用镜头记录下侵华日军在南京及附近农村反人道的血腥暴行。江南水泥厂的员工和难民回忆当年情景,都佩服辛德贝格“胆子大,开车在外面跑,看到什么就拍”。

如今,走进侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆的展厅,人们会看到一幅白色丝绸横幅,上面用繁体隶书绣了四个大字:见义勇为。这是1938年年底难民们对离开南京的辛德贝格的感谢横幅,体现了中国人民对辛德贝格的深深感激,也是对危难中伸以援手的国际友人的高度评价。这面横幅曾辗转南京、上海、丹麦、美国等地,最后于2006年由辛德贝格的后人带回南京,成为历史的见证。

习近平总书记曾指出:令人感动的是,在南京大屠杀那些腥风血雨的日子里,我们的同胞守望相助、相互支持,众多国际友人也冒着风险,以各种方式保护南京民众,并记录下日本侵略者的残暴行径。他们中有德国的约翰·拉贝、丹麦的贝恩哈尔·辛德贝格、美国的约翰·马吉等人。对他们的人道精神和无畏义举,中国人民永远不会忘记。

历史表明,中国人民从未屈服于野蛮残暴的日本侵略者,更从未忘记携手抗击日本侵略者、救助中国难民的国际战士和国际友人。得道多助、失道寡助,正义战争必会赢得广泛支持、取得最后胜利,这是历史的深刻启示,也是人类正义与和平的必然选择。

历史上的江南水泥厂难民营一瞥。资料图片

《光明日报》(2025年08月05日 05版)

[ 责编:邢彬 ]本文地址:http://xinwen.jkzaixian.com/html/159b49799343.html

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。